未来の職場とマネジメント

マネジメントの未来を考えてみた

激動の昭和が終わり、金融ショックにより停滞した平成、そして令和の時代へ。

GAFAがITで世界を支配していき、ネットからスマホ、そしてAIと目まぐるしいスピードで、経済は変化しています。

時代が変われば、当然ですが働き方も変わってきます。働き方が変われば、人間の生き方が変わります。

最近では、コロナによって、ZOOMによる会議が行われ、自宅で働く人が急増しました。

そんな大きな変化が、思いがけずに一気にやってくる時代。

マネジメントや働き方は、これからどのように変化していくのでしょうか?少し長いので、一息つきながら読んでみてください。

|

コンテンツ/見出し |

これから業績が伸びる会社とは?

上の写真を見てください。どうでしょう?

今ではパワハラと言われそうな光景ですよね。

「仕事は見て覚えろ!」

「何度も聞くな!」

「自分で調べてから、聞け!」

なんて、言葉が飛び交っていたり、いなかったり

でも、ほんの少し前までは、これが当たり前に行われていました

上司も悪気があるわけでなく、部下のモチベーションを上げるための

叱咤激励でしたよね

長い間、「やる気」をマネジメントするのは難しい・・・と言われてきました。

やる気を管理するよりも、人を数値で管理した方が良い。

その方が、簡単だ!!

「やる気」に頼るよりも、管理して、数値を示して動かす。

これが、昭和のマネジメントスタイル

時代が変われば、当然ですがマネジメントも変わっていきます。

世界最強の広告会社、グーグルやヤフーでは、コーチングや1on1を取り入れて、業績を大きく向上させています。コーチングや1on1は、人の感情にフォーカスしています。

感情です。

人は理屈だけでは動かない。感情を動かす事で、人の生産性をあげ、働く人も、経営する人も幸せな社会をつくれる。それが、コーチングや1on1のよいところです。

業績がよい会社が、なぜ「やる気」に注目しているのか?探っていきましょう。

|

・やる気を引き出す事が大事 ・アメリカの大手企業でさえ、心にアプローチしている

|

AI時代、ロボットにできない事は?

IT時代になり、世の中は一気に変わりました。今後さらなる大きな変化がAIによる社会の変化です。

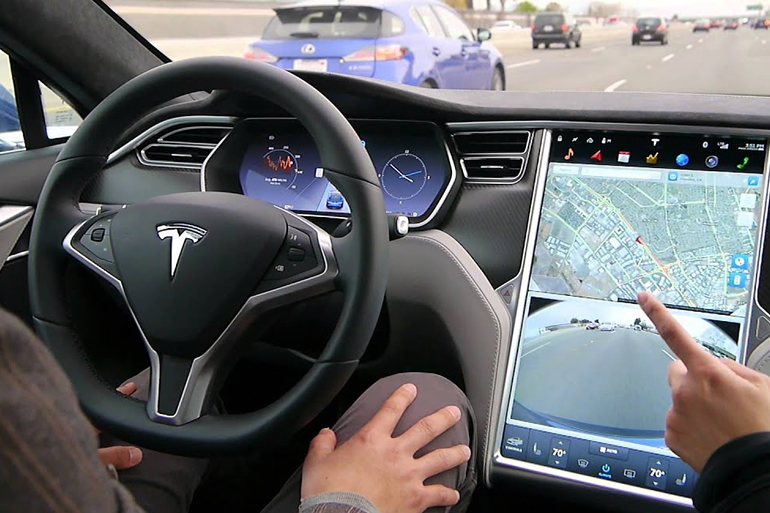

AI時代になると、まず変わるのが、「交通」と「車」です。

テスラが自動運転の車をつくり、今では「ロボット」を作っています。

フィジカルAIという言葉も出てきて、今後は、本格的にロボットが、日常生活のサポートをしてくれるようになると言われています。

トヨタが街を作ると言っていまが、これは、車が売れなくなり、タクシーや自家用車が自動で走る未来を見越してのようですね。

車の世界市場をみると、エンジンで作る車から、EV車に少しづつシフトしていきます。

車は運転するものから、移動する手段に、徐々に変わりはじめています。

これだけでも大きすぎるくらいの変化です。

トヨタは7万人の従業員がいます。さらに子会社、取引会社を含めると巨大すぎる市場を作り、日本の雇用を支えていました。

しかし、今後

AI時代、自動運転、ロボティクス時代になってくると、今の組織を維持していくには、大きな変化が必要になる。と言われています。

時代がシフトするときには、組織やマネジメントの方法も新しくシフトしていく必要があると言われています。

|

・時代がAIで一気にシフトする |

中間管理職は必要なのか?

中間管理職は必要なのか?

リモートワークになり、恐怖に震えている人がいます。

それは、中間管理職の人です。

日本は新卒を安い金額で採用し、年功序列の給与をひき、中間管理職を作る事で、安定した経営をしてきました。

アメリカでは新卒で1000万という会社もあり、人材に対しての投資の考え方が全く違います。

中間管理職は新卒から見たら、少し「あこがれ」があります。

それは、「給与のわりには、働いていない」からです。

もちろん、社内での競争を勝ち抜いた人だからこそのポジションではありますが、

本当に重要な仕事なのか?と言われると、そうでもない・・・というのが本音だと思います。

リモートワークになると、中間管理職の人は、やる事がありません。

「いらないよね・・・」との声は、あまりにも本音すぎて、言えない人が多いかと思います。

|

・年功序列により生み出されてきた ・給与のわりに、働いていない ・陰でいらない呼ばわりされている・・・ |

管理職に求められる力とは?

リモートワーク、AI時代における、管理職の役割とはなんでしょうか?

それは、

|

人にしかできない事

|

ではないでしょうか?

今後は、人にしかできない事が、さらに強く求められる時代になります。

日本経営の良さは、「年功序列」と「家族主義による経営」だと思います。

安易に成果主義をとらず、安心して定年まで働けるからこそ、会社のために猛烈に働く事ができました。

1990年ごろまでは、転職する。という選択肢はあまりメジャーではありませんでした。

それは、日本の経営者が、社員を大事に考えてきたらからと、家族主義、年功序列、複業の禁止をしていたからです。

上司と酒を飲みながら愚痴を聞いてもらう。

飲み会をすることで、縁が深まる。上司と部下の信頼関係ができる。

新橋を見ていると、そんな光景が広がっていました。

しかし、現在飲み会、アルコールを飲む若者は、どんどん減っています。

無理に誘ったりすると「パワハラ」になり、上司も気軽に誘う事もできなくなっています。

昭和の時代にパワハラなんて言葉は、ほとんどありませんでした・・・が今では当たり前になりつつあります。企業のコンプラ意識も高まり、飲み会は減る方向にあります。

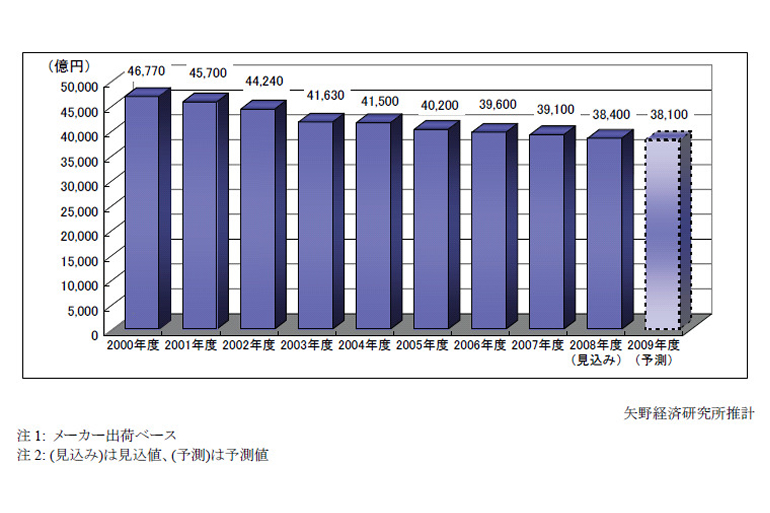

下のグラフは日本のアルコール市場についてです。

日本のお酒の市場は2000年度から、減り続けています。

すでに12年も前から、この傾向は出ていた・・・

という事です。

アルコールを飲む若者が減り続けるという事は、「飲み会」という文化も減っていくという事です。

古き良き、日本の文化である。

|

・上司と部下で飲む ・愚痴を言いあい、腹を割る ・人付き合いを大事にする

|

という文化は、どんどん減っていきます。

今後は、さらなる合理化、グローバル社会、競争に勝つために、アメリカ型の資本主義を導入する会社も増えていく可能性があります。

若者が働く事が大事

若手が働くことで、社会は発展する

日本の資本主義は、家族のように社員を大事にする。というものでした。

年功序列などは、素晴らしい発明だと思います。

しかし弊害もあります。それは、時代の変化についていけない・・・

というものです。

幕末の志士は30代前後の人が多く、若い発想が社会を大きく変えました。

徳川幕府の重鎮はだれもが高齢でした。昔は平均寿命が短いので、それでも良かったですが、今の時代は、じゃまなオジさん達が若い人の発想、行動を制限する世の中になっています。

ヤフーがメルカリに負けたのは、スマホシフトに乗り遅れたからです。

技術者がたくさんいたにも関わらず、スマホという変化に乗り遅れただけで、見事に市場を取られてしまいました。

戦後に発展した多くの会社は、もとはベンチャー企業でした。

ソニー、ホンダ、京セラと今は大企業になっている会社も、昔は小さい工場からスタートしています。

会社が大きくなると、中にいる人が高齢化してしまい、変化についていけなくなる・・・

という事がおき、大企業であるにも関わらず、小さい会社に負けてしまうのです。

しかし、良い面もあります。それは「経験がある」という事です。

変化に弱い反面、人には強い という面があります。

飲み会をこなし、人付き合いを大事にして仕事をしてきた人は、AIには絶対にできない、人情の機敏というものが分かっています。

この「人情の機敏」を、学問的にまとめたもの、それがコーチングです。

|

・年を取ると、放置していると考えが古くなる ・コミュニケションを武器にする ・人情の機敏を大事にする

|

AI時代のよい職場の条件とは?

よい職場とは、どんな職場でしょうか?

猛烈に働く世代にとって、若者は謎の生物です。

飲みにいかない、スマホをいじっている・・・根性がない・・・言いたい事は山ほどあるかと思いますが、それを言っては、より話を聞かなくなるだけです。

若者が職場に求めているもの、それは「雰囲気」と「よい上司」です。

戦後の物がない時代は、

|

それくらい、自分で考えろ

|

と怒鳴っていれば良かったです。

これは、幼少期に親や学校の先生に、怒られたり、殴られたりしていたから、「自責」で生きる。という事が当たり前と感じていたからです。

男たるもの、「不言実行」。口数が多いのは男ではない。昭和の考えは、こんな感じです。

ガッツがあり良いのですが、精神論に少し偏っています。

平成生まれの人をマネジメント するときに、根性論から入ると、失敗しやすくなります。

彼らの時代の特徴は、昭和と違います。

|

・教師から殴られた事はない ・親にもきつく怒られた事がない ・人とのコミュニケーションよりもゲームをしてきた

|

彼らが「職場」に求めているものは、昭和時代と違います。この違いをマネジメントに活かす事がポイントとなります。

職場の雰囲気とは?

好調な会社は、雰囲気がよい

何をバカな・・・職場は働く場所だ!!なんて思っていたら、大きな間違いです。

これはグーグルの本社です。

グーグルの売上は458億1200万ドル。4.5兆円です。遊んでいるように見える職場でこれだけ売上が上がっています・・・

日本は長らく製造業で稼いできました。

真面目、完璧主義、空気を読むことが美徳とされてきました。

これは、製造業における美点ではありますが、サービスを作るには、この考えは向いていません。

日本はハードを作る事から、ソフト産業にシフトする必要があります。

ソフト産業とはサービス産業です。そして、すべての産業はファッション化し、サービス化していきます。

この流れを理解できているか?が大きな分かれ道となります。

良いサービスは遊び心があります。

江戸時代における「粋(いき)」のようなモノです。

初期のiphoneには独特の曲線がありました。

スティーブジョブズが日本の「印籠」を見て、これは凄い!!と思い、デザインに取り入れたからです。

日本は、デザインにおいても実は洗礼された文化を持っていたのです。

しかし、製造に効率化を求めすぎてしまい、デザインに気を配る事を忘れてしまいました。

リラックスできる環境

これからの時代は、「優秀な社員」がリラックスできる、我が家のように過ごせる。という事がポイントになってきます。優秀な社員に限りですが・・・

できの悪い社員をグーグルのような環境においてしまうと、ずっとネットサーフィンをするだけになってしまいます・・・

本来。日本人は、礼儀正しく、優秀です。そんな彼らの能力を引き出すには、リラックスできる空間と、優秀な人材が大事になってきます。

そして優秀な人々は管理される事を嫌い、任される事に喜びを感じます。

管理されるよりも、自由な発想で、オープンマインドで働ける場所を選びます。

マネジメントのサービス化

部下は会社にとってのお客様。それくらいの考えで部下に接する事ができれば、優秀な社員、仕事を任せる事ができる社員が増えます。

できる社員が増えると、マネジメントの仕事はすごく楽になります。

マネジメントのコストとは、人間の管理コストです。管理コストは性悪説に基づいています。

|

人は見張っていないと、「さぼる」

|

会社に集まる理由もこれです。

しかし、これからの時代。さぼっているような人は、競争から取り残されていきます。

自ら考え、自ら働く。そんな人をどれだけ作れるか?が勝負の分かれ目になります。

だからこそ、社内の雰囲気を整える事が大事になります。

職場の雰囲気は人が作る

コミュニケーションの質を上げる

会社の雰囲気をよくするには、コミュニケーションの質を上げる事です。

狭い部屋に怒っている人がいます。

こんな職場は嫌ですね

常にビクビクしながらはたらかなければいけません。そんな場所は、なるべく行きたないな・・・と思うのが人間ではないでしょうか。

昭和の働き方、マネジメントはまさに、上記のような感じです。

離職率の高い職場は、職場にトラがいるようなものです。怒る、無理やりやらせる軍隊のような会社はもう伸びません。。

職場の雰囲気は、そこにいる人が作ります。

笑顔があふれる職場には、自然によい人材が集まります。

当たり前の話で、優秀で性格の良い人の周りには、同じような人が集まるからです。そして、コミュニケーションの質を上げる事で、業績はドンドン上がっていきます。

1on1やコーチングは、職場の雰囲気をよくする事ができます。それは、「人情の機敏」を体系的にまとめたモノだからです。

時代と共に、マネジメントの手法もアップデートすべきです。

昭和の手法をうまく、平成、令和の時代に合わせる。これが次のマネジメント手法ではないでしょうか?

もし、この記事を読んで、わが社のマネジメントを変えよう!!と少しでも思っていただけたら、幸いです。

|

・よい人材により良く働いてもらう ・最小限の管理で、任せる ・業績は人が作っている

|

まとめ

今回は、時代の変化、よい会社の条件や、マネジメントの変化について、日ごろ思う事をマトメてみました。

時代の変化は速いですが、人間の感情は昔から変わっていません。

「不易流行」という言葉があるように、時代は絶えず変化します。しかし、変えてはいけない事もあります。それは「義理や人情」人間としての「やさしさ」ではないでしょうか?

当社では、コーチングの手法、傾聴、1on1などの手法を用いて、人がより幸せになるにはどうしたらいいのか?を考え、追及していこうと思っています。

ぜひコーチングや1o1を職場に取り入れて、時代の一歩先を準備して、半歩先を歩きましょう。

マネジメントにコーチングや1on1を取りれてみませんか?お問い合わせは今すぐ、ご相談くださいませ。

この記事を読んだ人におすすめ

この記事を読んだ人は、以下のような記事にも興味を持っています。

コーチングとティーチングの違いとは

生産性が一気にあがる、マネジメントのコツ

部下をやる気にさせる方法とは?

社員が辞めない組織とは

優秀な人からやめていく、中間層がやめてしまう

社員が辞めない仕組みをつくるには

部下がいう事を聞きません

部下が思った通りに動いてくれません

どうしたらいいでしょうか?

部下に権限を与えたのに動かない

権限で人は動かない?権限を与えるだけでは

組織はうまく行きません・・・

マネジメントの未来を考えてみた

時代が変われば、働き方も変わって当然

これからのマネジメントに必要な事とは?

やる気を管理するのはダメ?

時代が変われば、マネジメントも変わる

新しい時代のコンセプトは「管理しない」

マネジメントでとっても大事な面談

グループ面談と個別面談、どちらが良いのか?

メリットとデメリットをご紹介

部下に権限を与える

部下を育てるにはどうしたらいいのか?

権限移譲しても、人が動かない理由とは

1on1(ワンオンワン)とは

ヤフーやグーグルのマネジメントで

取り入れられているワンオンワンその効果とは

組織の生産性を上げるには

会社に入ると求められる「結果」

結果を出すには、結果だけを求めては...

コーチングを取り入れてみませんか?

コーチングを取りれてみませんか?

人は自ら出した答えには、上司からの「強制」がありません。強制がなければ、モチベーションはおのずと高まります。男性は、自分で出した答えでないと、やる気を起こさない傾向にあります。たぶん思い当たるフシがあるかと思います。

「質問力」、「聴く力」を育てることで、ビジネススキル、マネジメントスキルは大きく向上します。

当社では、「聴く」を伸ばすことで、組織をより活性化するお手伝いをしております。

具体的な手法については、ぜひサービスなどを見ていただけましたら幸いです。

お問い合わせは今すぐ、下記ボタンよりお早めにお願いいたします。